风没有帮连长传声的意思,他的声音却分毫不让地钻到队列中来。

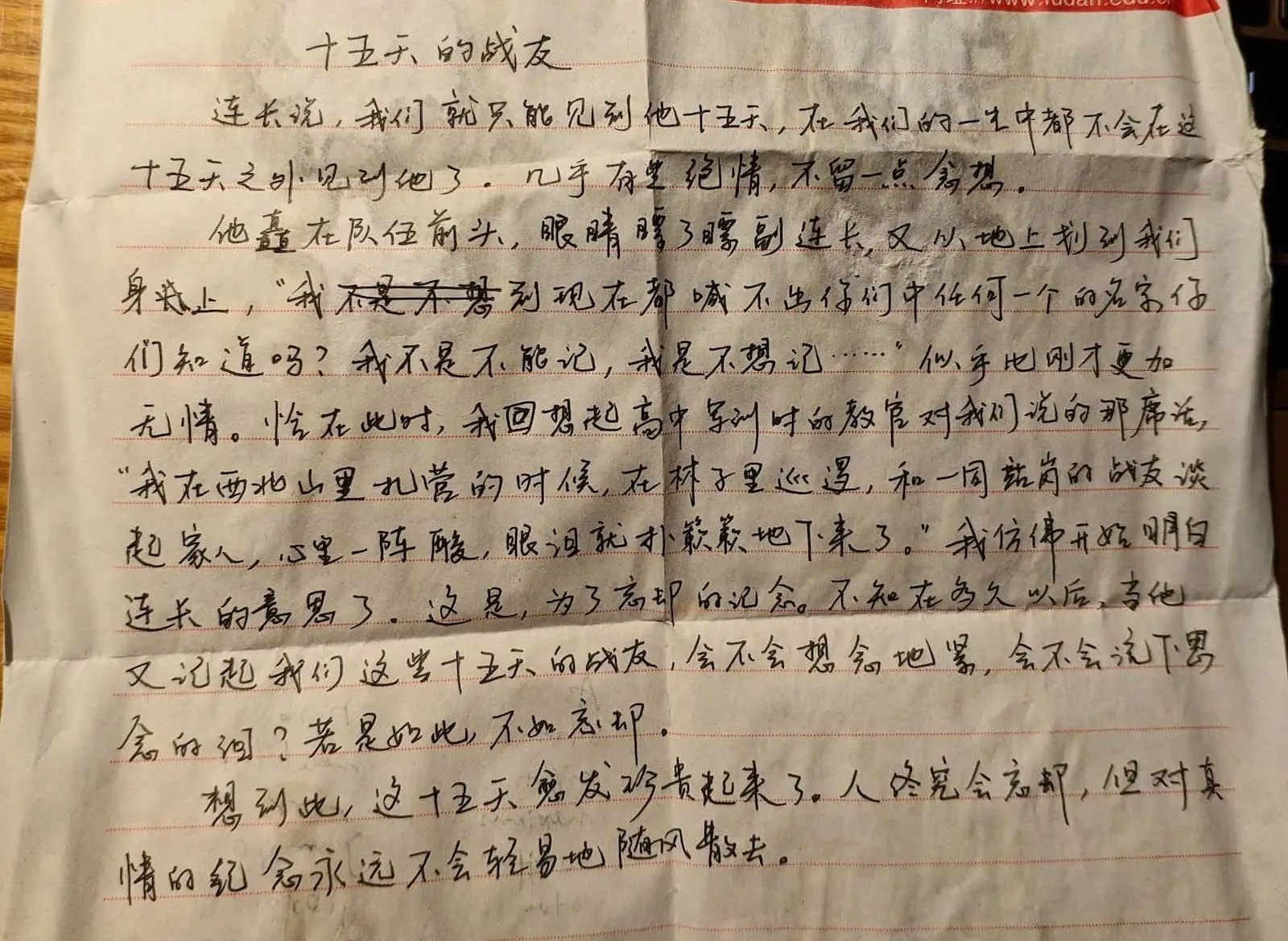

他说,我们就只能见到他十五天,在我们一生中都不会在这十五天之外见到他了。几乎有些绝情,不留一点想念。

他杵在队伍前头,眼睛瞟了瞟副连长——就像他往常做的那样——又从地面上划拉到我们身上,“我到现在都喊不出你们中任何一个的名字,你们知道吗?我不是不能记,我是不想记……”这席话,意在何处?

思绪流转,想起高中军训时的那个教官似是说过,“我在西北山里扎营的时候,在林子里巡逻,和一同站岗的战友谈起家人……心里一阵酸,眼泪就扑簌簌地下来了。”

我仿佛开始明白连长的意思了——这是为了忘却的纪念。

不知在多久以后,当他又记起我们,十五天的战友,会不会想念的紧,会不会落下思念的泪?若是如此,不如忘却。

想到此,这十五天愈发珍贵起来了。人终究会忘却,但对真情的纪念会一直胶着在这无风的夏。

二〇一八年八月于復旦